- Accueil

- Lutte ouvrière n°2958

- Économie de guerre : subventions et propagande

Leur société

Économie de guerre

subventions et propagande

Depuis trois ans, Macron appelle à passer à une « économie de guerre » et se sert de ce discours pour justifier ses attaques contre les classes populaires. Dans les faits, l’État a tout juste commencé à le faire.

Le fait le plus visible est la hausse du budget militaire, passé de 32 milliards d’euros en 2017 à 47 en 2023, avec un objectif de 70 milliards en 2030. Cela pèse déjà sur les classes populaires, car ces dépenses sont faites au détriment des dépenses utiles dans la santé ou l’éducation. Mais ce détournement de la richesse produite par le travail collectif vers des objectifs guerriers pourrait aller beaucoup plus loin si l’État voulait assurer une production d’armes à flux tendu. Ainsi, Macron vise 3 % du PIB en dépenses pour la défense, alors que ce chiffre a atteint 6,46 % pendant la guerre d’Algérie, et 35 % aux États-Unis entre 1943 et 1945.

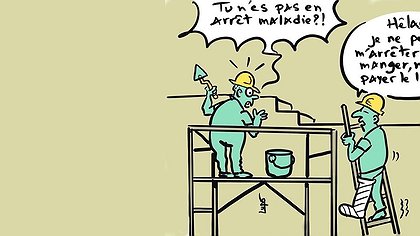

Certes, les capacités de production augmentent : pour celle des missiles Mistral, les sites français ont multiplié leur capacité par quatre ; le délai de fabrication des missiles Aster de MBDA, est passé de 42 à 18 mois. Les travailleurs de l’armement sont déjà soumis à des cadences effrénées. Mais, selon l’état-major, il faudra au rythme actuel attendre 2030 pour que l’armée française dispose de deux mois de munitions en cas de conflit intense. La relance de productions qui n’existaient plus en France prend du temps : l’usine de poudre Eurenco de Bergerac, financée pour moitié par des fonds publics, vient seulement d’être inaugurée, deux ans après la décision de l’ouvrir.

Parallèlement, le gouvernement se préoccupe de renforcer les capacités de financement des entreprises du secteur militaire. Celui- ci est constitué de neuf grands groupes prospères, mais aussi de 4 500 petites et moyennes entreprises, dont l’activité est suivie par la Direction Générale de l’Armement, selon laquelle elles ont en moyenne « des marges plus faibles [que le reste de l’économie], un endettement plus élevé et une potentielle sous- capitalisation ». Elle estime qu’il faudra 5 milliards d’euros dans les années à venir pour développer le secteur. Pour y pourvoir, le ministère de l’Économie en fait la publicité auprès des banques, mais mobilise aussi des investissements publics, à travers la Caisse des dépôts et la Banque publique d’investissement, qui a doublé ses investissements dans l’industrie militaire en cinq ans. Il a également créé un livret d’épargne spécifique, et les règles de financement par la Banque européenne d’investissement ont été assouplies. Mais s’il était nécessaire d’accélérer, l’État se donnerait les moyens de trouver des sommes bien plus considérables. Il lorgne par exemple sur l’épargne populaire, une manne de 600 milliards d’euros.

En ce qui concerne les effectifs, la loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit de les augmenter de 269 000 en 2024 à 275 000 en 2030, une hausse qui reste modérée comparée, par exemple, à celle du nombre de réservistes, actuellement 44 000, qui devrait doubler d’ici 2035. Pour l’instant, l’État n’intervient pas non plus de façon autoritaire dans l’organisation de la production, comme l’ont fait tous les États à l’époque des deux guerres mondiales. La libre concurrence et la loi du profit individuel ne permettent pas de réguler la production et la répartition de tout ce qui est nécessaire à une armée en guerre. Dans l’intérêt de la classe capitaliste dans son ensemble, il peut devenir nécessaire que l’État se charge de les planifier. Aujourd’hui, Macron parle seulement d’« être plus exigeant » avec les industriels, sans dire en quoi ni comment.

L’« économie de guerre » au vrai sens du terme est encore un slogan. Mais elle peut devenir un véritable objectif. Son omniprésence dans les discours des dirigeants politiques et sous la plume de bien des journalistes montre qu’ils tiennent à préparer les esprits à une période où toute la société serait engagée dans la guerre. Les travailleurs ne doivent donc pas attendre pour se préparer, eux aussi, à refuser cet embrigadement général.